骨軟部腫瘍、とくに悪性骨軟部腫瘍はきわめて稀な疾患であり、日本整形外科学会の全国腫瘍登録制度に基づくならば、2015年の原発性悪性骨腫瘍の登録件数は670件、軟部肉腫も1529件に過ぎません。また、癌腫とは異なり、肉腫は軟骨原性腫瘍や神経原性腫瘍などの一部の例外を除いて、前がん状態を経ずに悪性腫瘍として初発するものがほとんどです。それは、Rbやp53などのがん抑制遺伝子の異常を発端とする肉腫が多いことも影響していると考えられますが、結果的に、腫瘍が小さいことは悪性を否定する根拠にはなりません。実際、四肢末梢に発生する滑膜肉腫(synovial sarcoma)や明細胞肉腫(clear cell sarcoma)は長径2〜3cmの時期に自覚されることも多いですし、四肢体幹に発生した隆起性皮膚線維肉腫(DFSP:dermatofibrosarcoma protuberans)をアテローマと考えて切除してしまったという事例も散見します。ピットフォールの多い領域です。背景には、整形外科医の中でも骨軟部腫瘍を専門とする医師は非常に少ないという問題もあります。一見して悪性を疑うような症状であれば大学病院や腫瘍センター病院を受診すれば良いのですが、判断に迷うようなケースを気軽に相談できる施設が少ないのではないかとも感じています。当院では、骨軟部腫瘍領域のがん治療認定医が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

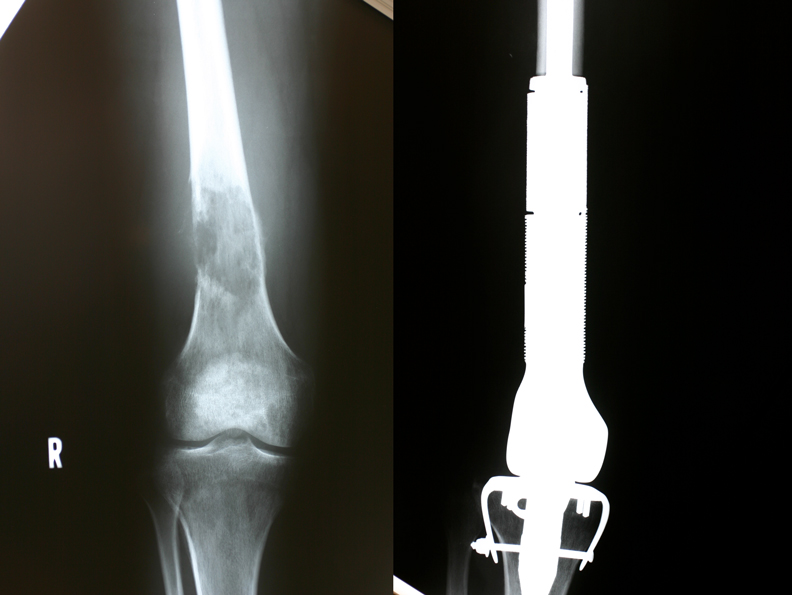

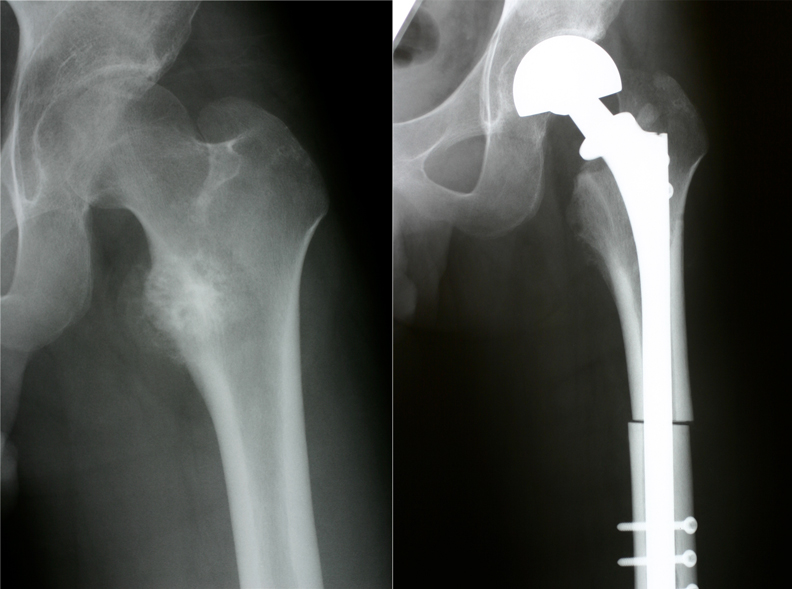

かつては骨肉腫などの悪性骨腫瘍は患肢切断が基本的な治療方針でしたが、化学療法の導入や再建手術の発達などにより、現在では90%以上の症例で患肢温存が可能となっています。患肢支持機構の再建には腫瘍用人工関節を用いるのが一般的ですが(図1)、摘出した罹患骨に体外照射を行い、腫瘍細胞を死滅させて還納し、支持機構の一部とする術中照射も併用し(図2)、良好な結果を得ています。

【図1】大腿骨骨肉腫

【図2】大腿骨肉腫体外術中照射

骨肉腫(osteosarcoma)の治療においては、化学療法(chemotherapy)は極めて重要です。かつて、骨肉腫は5年生存率が5%程度の極めて予後の悪い疾患の一つでしたが、1960年代に化学療法が導入されたことにより、5年生存率は60%以上に改善しました。同様に、ユーイング肉腫(Ewing sarcoma)の治療においても、化学療法は予後を大きく左右します。

軟部肉腫の治療は切除縁評価に基づく広範切除が基本ですが、骨肉腫やユーイング肉腫などの悪性骨腫瘍ほど劇的ではないにせよ、補助化学療法の有用性も認められています。とくに、横紋筋肉腫(rhabdomyosarcoma)や骨外ユーイング肉腫、PNET(primitive neuroectodermal tumor)などの円形細胞肉腫においては、化学療法は重要な意義を有しています。一方、未分化多形肉腫(UPS : undifferentiated pleomorphic sarcoma)などの非円形細胞肉腫に関しては、長らく化学療法の有用性を確認することはできませんでした。その理由は、悪性軟部肉腫は非常に数の少ない疾患であるため、統計学的な解析が非常に困難であったからです。しかし、2004年になってようやく、四肢の切除可能な軟部肉腫に対して化学療法を行った場合、再発および転移の確率がそれぞれ3割程度低下し、10年間で6〜10%の治療成績向上が期待できるというエビデンスが得られました。しかし、化学療法に対する反応は個々の症例で大きく異なるため、年齢や病型などを参考に、個々の症例で慎重に判断していく必要があります。

軟部肉腫に対する化学療法においては、Doxorubicin(アドリアシン)やIfosfamide(イホマイド)などがKey drugであることには変わりはありませんが、近年、Pazopanib(ヴォトリエント)、Trabectedin(ヨンデリス)、Eribulin(ハラヴェン)などの新薬も登場していますので、症例を選んで使用しています。また、当院では強度変調回転放射線治療(VMAT)が導入されていますので、適切なタイミングで放射線治療を実施することも可能となっています。

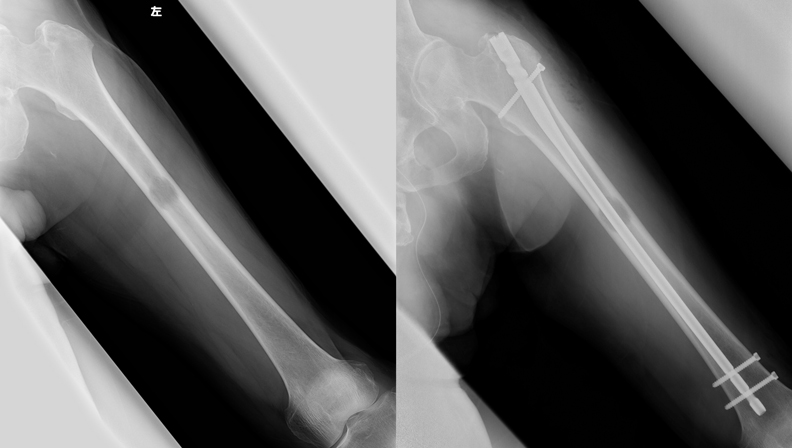

四肢長管骨への転移病巣は病的骨折の原因となり、QOLを著しく低下させます。当院ではMirelsスコアを援用し、高い確率で病的骨折が予見されるケースに対しては、未然に固定手術を実施し、VMAT照射を追加する予防的治療を積極的に行っています(図3)。

【図3】肺癌大腿骨転移

各種良性骨腫瘍の手術も積極的に行っていますが、若年者の良性骨腫瘍には注意が必要で、Osteofibrous dysplasia(OFD)など、むしろ手術は禁忌と考えられている病態もありますので、慎重な見極めが必要です。また、成長期のFibrous dysplasiaの治療にも難渋しますが、近年は各種人工骨も使用可能となっていますので、手術適応は広がっています。

良性軟部腫瘍の中では、脂肪原性腫瘍と神経原性腫瘍には特殊な配慮が必要になります。脂肪腫(lipoma)はきわめてポピュラーな軟部腫瘍ですが、ごく稀に悪性の高分化型脂肪肉腫(well-differentiated liposarcoma)が混在しています。画像上も、病理診断上も鑑別が困難なことがあり、脂肪腫と診断して切除した後に再発し、再切除した検体が高分化型脂肪肉腫に診断変更されることがあります。発生部位や、画像所見の微妙な特徴から高分化型脂肪肉腫を予見し、病理検査では隔壁の近傍に局在する脂肪芽細胞(lipoblast)を注意深く探す必要があります。

神経鞘腫(neurilemmomaないしschwannoma)などの良性神経原性腫瘍の9割程度は剥離核出が可能で、ほとんど神経障害を残すことなく切除することもできますが、1割程度は神経線維を巻き込んで発育しており、切除するためには神経の切断が不可避になります。とくに、神経線維腫(neurofibroma)は神経本幹の分離が不可能なことが多いですので、神経の剥離が困難であった場合の対応を術前に決定しておく必要があります。また、良性の神経鞘腫であっても細胞の異形成が強いことも珍しくありません。臨床的には良性と考えられるにもかかわらず、病理学的には悪性と判定されることも起こり得ます。要すれば複数の病理診断医とも協議し、慎重に判断を下す必要があります。

病院長 がん治療認定医